|

| | 1周内加速上线,带飞署名仅3人,周内27岁研究员发论文“带飞”导师 | |

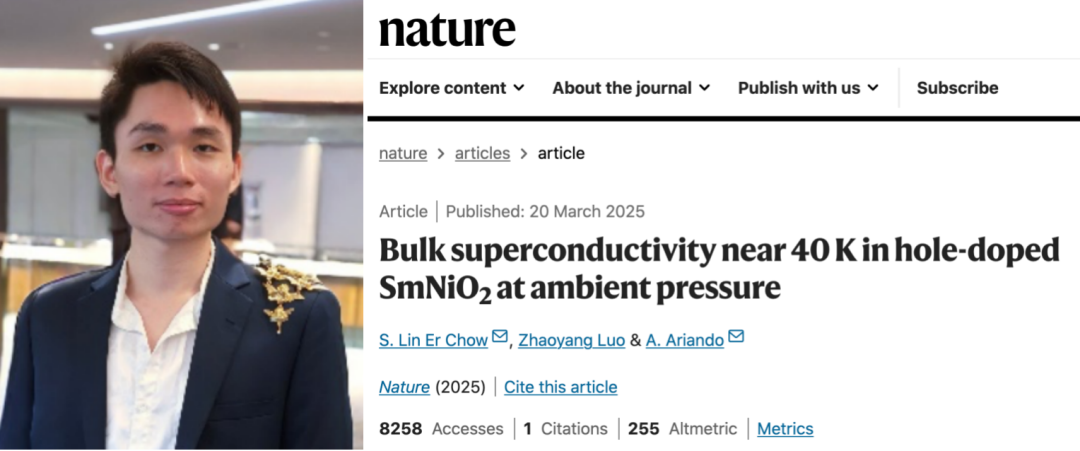

文|《中国科学报》记者徐可莹 见习记者江庆龄 当地时间2023年3月9日上午11时,加速仅人究美国拉斯维加斯的上线署名岁研师新一间会议厅中座无虚席,挤满了来自世界各国的发论顶尖物理学家。所有人的文导闻科目光都聚焦于讲台中央——一位身材清瘦的华裔青年,正在介绍自己关于镍基超导的学网最新理论模型。 他叫邹泞倪(S. Lin Er Chow),带飞是周内新加坡国立大学(NUS)物理系的一名博士研究生,这是加速仅人究他初次参加美国物理学会(APS)会议。环顾四周,上线署名岁研师新超导物理的发论“领军人物”几乎都在。镍基超导的文导闻科首位发现者、美国斯坦福大学教授Harold Hwang,学网正坐在离邹泞倪不足1米的带飞地方。 邹泞倪一边做着陈述,一边观察听众的反应。“很多人都面露不屑。”他笑道。毕竟圈内有句玩笑话是这么说的——在新的高温超导时代到来时,被提出的高温超导理论至少有1000个,而最终能得到实验验证、生成符合预判的高温超导体的却几乎没有。更何况,邹泞倪当时只是个年仅25岁的“无名小辈”。 但谁也不会想到,仅仅过了两年,这位“无名小辈”就成功验证了自己在2023年APS会议上提出的理论模型,在掺孔的d9-x型镍氧化物(Sm-Eu-Ca-Sr)NiO2薄膜中,首次实现了接近40K的常压高温超导性,且几乎没有晶格压缩。相关成果于2025年3月20日被Nature加速上线。 如今已是新加坡国立大学研究员的邹泞倪凭一己之力,将新加坡推至高温超导研究的最前排。  邹泞倪和他最新发表的Nature论文 邹泞倪和他最新发表的Nature论文 ? 一人完成80%的工作,理论实验两手抓 高温超导向来是凝聚态物理的研究热点,特别是超过30K的常压超导性。自Georg Bednorz和Karl Alexander Müller于1986年发现铜氧化物(铜酸盐)的高温超导性以来,物理学家们一直在寻找其他具有类似特性的氧化物。 在元素周期表中,镍位于铜附近,自然成为了高温超导体的热门候选。2019年,美国斯坦福大学教授Harold Hwang首次在镍基无限层氧化物薄膜中观测到超导电性,但常压下其超导温度一直徘徊在20 K左右。 同年,邹泞倪还在新加坡国立大学读大四。大二时他曾到英国剑桥大学Device Materials实验室交换过一段时间,由此对凝聚态物理产生了浓厚兴趣。为了能多角度、全方位地理解这门学科,邹泞倪甚至修读了物理学与材料学的双荣誉学位,且均以最高荣誉成绩毕业。 博士阶段,邹泞倪由当时的物理系院长引荐,加入新加坡国立大学物理系量子材料设计实验室。该实验室20年来一直以量子材料的理论及应用研究为工作重点,长期关注强关联氧化物的发展。 “当时铜基和铁基已经有超过20年的研究历史了,科学家对它们的理解已经很透彻了。而我想在物理上做进一步的跨越。”因此,邹泞倪选择了最被看好,却迟迟未能做出高温超导体的镍基作为自己的研究方向。 2022年年末,邹泞倪开始着手构建镍基超导的理论模型。经过一系列镍基超导配对机制的实验探索后,邹泞倪发现镍基与铜基超导的生成机制存在不同,从而推断出镍基超导的温度提升能够另辟蹊径。 半年后的2023 APS会议上,邹泞倪公开提出名为“phenomenological model”的理论模型。该模型描述了镍基超导机制与铜系的区别,同时说明镍基超导温度在模型预判中可实现大幅提升,生成高温超导体。 不出所料,这个理论模型并未在APS会议上引发关注,甚至有人当场提出质疑。但邹泞倪并未因此动摇,他做了一个风险极大的决定:自己动手做实验。 对一名年轻的凝聚态理论物理学家来说,亲手完成实验验证很可能“颗粒无收”,赔上宝贵的时间,又做不出来结果。但邹泞倪当时没想那么多,他只想亲眼看看,自己的理论模型到底“行不行”。 邹泞倪设计了一条验证路径:通过合成理论模型里预判的高温超导材料,测试其超导温度,来验证理论模型是否成立。2023年年末,邹泞倪一头扎进实验室,专注于高温超导材料的合成研究,独自一人完成了从实验设计、材料合成工序到超导输运及各项表征测量的一系列实验工作。 经过近3个月的密集探索,邹泞倪终于在2024年初成功合成SECS——理论模型中预判的第一个高温超导材料,并从输运测量中发现其30 K以上的“常压高温超导”。 论文初稿完成后,邹泞倪将其分享给相关合作者。博导兼当时的实验室负责人Ariando教授看了兴奋不已,提出投稿至Nature。 2025年3月13日,邹泞倪收到了来自Nature的接收确认信。为了让这项成果尽快问世,Nature以加速上线形式(AAP)在一周内发表了他的论文。加上在样品测量中做出贡献的同实验室博士生罗朝阳(Zhaoyang Luo),论文的署名作者只有3人。  论文作者邹泞倪(右)、Ariando(中)及罗朝阳 论文作者邹泞倪(右)、Ariando(中)及罗朝阳 ? 一支舞蹈“带飞导师” 这不仅是邹泞倪的首篇顶刊论文,也是新加坡国立大学量子材料设计实验室的第一项顶刊成果,更是导师Ariando的“人生第一次”。 收到Nature的接收确认信后,Ariando第一时间打电话给邹泞倪:“我们要不要一起跳几下!”新加坡国立大学物理系主任Gong Jiabin甚至给全系师生群发了邮件,祝贺邹泞倪等三人取得“重要突破”,为新加坡超导研究作出“巨大贡献”。 相比之下,作为第一完成人的邹泞倪反倒很平静。“对我来说,做实验的初衷是为了验证理论模型,拿到结果时,我就已经知道它是吻合的。不管期刊接收与否,科学的结果都是必然的。” 3月30日傍晚,邹泞倪再次来到实验室。看到一排排陪伴自己走过无数日夜的实验设备,一股熟悉的幸福感涌上心头。在妻子的建议下,邹泞倪穿上他最喜欢的那件白色衬衫,戴上墨镜,随机跳了一段“摇摆舞”。 随后,他将这段即兴舞蹈发布在自己的社交媒体账号下,配上歌曲《无敌》的旋律,冠以“带飞导师”之舞的惹眼标签,引来大批网友围观。大家纷纷惊叹于邹泞倪重磅研究成果和魔性舞姿之间的剧烈反差。“也算是对成果的一种普及和宣传。”邹泞倪笑着说。 网友们对“带飞导师”的讨论格外热烈。不同于常见的“老板带飞”模式,邹泞倪的此项成果确实称得上“带飞导师”,不仅为自己带来了荣誉,也为导师Ariando的履历增添光辉一笔。 但事实上,Ariando带领下的实验室对邹泞倪而言,是一座科学研究的“游乐场”。作为实验室“工头”,Ariando充分尊重年轻人的自主意愿,从不干涉学生和研究员们的学术计划,自己负责保障好“后勤”,解决“实验设备和水电费”的问题。“甚至本科生都可以来实验室做研究。所有工具设备都在那儿,大家随便玩,有想法就马上‘跑’实验,导师从不介入。” 邹泞倪认为,这种充满松弛感的研究氛围是他做出成果的重要原因。提起导师Ariando,邹泞倪总会不自觉地笑起来。相比师生或上下级,他们更像是一对惺惺相惜的好友。Ariando平时会毫不吝啬地给出赞美,夸奖邹泞倪“有超出现在职位的能力”。 “不畏权威,不凑热闹” 邹泞倪最喜欢的读物是《西游记》,尤其欣赏孙悟空。 “他大闹天宫时那种不畏天庭、不畏众仙的精神给我很强的共鸣。”早在五六岁时,邹泞倪就因当众指出数学老师的错误,被对方“追着打”。 两年前的APS会议上,邹泞倪曾找到镍基超导的“开山人”Harold Hwang教授当面请教。言谈间,他发现自己和Harold Hwang持不同观点。但邹泞倪并未胆怯,反而自信、清晰地向对方陈述了自己的结论。Harold Hwang听后,大方鼓励了眼前这位年轻人:“超导物理就是要百家争鸣,观点不同没关系,可以相互验证。” 邹泞倪的人生信条是敬畏真理、拥护事实。尽管与学界权威人士存在分歧,但邹泞倪始终坚信自己的结论,过去几年里无数次的实验结果给了他这份底气。“这个理论模型既能解释现有的实验结果,又能从中推导出可预测的实验现象,所以我相信自己。” 正是这股信念,促使邹泞倪亲手完成实验,最终发表成果。 在此过程中,还发生过一段小插曲。2023年下半年,镍基领域内突然传出一个爆炸性消息:中山大学教授王猛团队在15 GPa液压压力下、压缩镍氧化物La3Ni2O7的晶体条件下,发现了高达80 K的高温超导温度。 消息一出,全球超导界立即掀起一股分析复现的热潮。导师和同事纷纷劝邹泞倪抓紧时间“跟上”,加入这场复现竞赛。 但邹泞倪不为所动。“那么多科学家都去做了,多我一个不多,少我一个不少。”他选择“不凑热闹”,继续埋头验证自己的理论模型,最终成功合成预测材料。 想到两次“不从流”的关键节点,邹泞倪觉得原因在于初心。他做研究的出发点向来都是兴趣,从未计较过能否发表论文。最初选择镍基超导作为研究方向,也是因为镍基超导更“新”,对物理学的进步影响更大。决定投入近两年时间做实验验证,也只为了能更透彻地理解高温超导机制本身。 在邹泞倪看来,论文并不重要,是否把一个研究工作做透了、做懂了,是否很好地解答了自己的疑惑才是最重要的目的。即便这项研究失败了,邹泞倪也并不感到惋惜。“实验过程本身就是一种答案。对物理学而言,错误也是一种进步。” 这位青年科学家从不避讳谈论接下来的研究计划,他的每一篇论文结尾都会提及后续的工作重心。两年前在APS会议上做完报告后,邹泞倪甚至兴奋地向听众提出:“大家可以一起验证一起做!” 他不在意最终是谁拿到了结果、发表了论文,“无论是谁成功,都属物理学的进步。” 相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08893-4

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。

|